屛風ヶ浦までの計画がありました

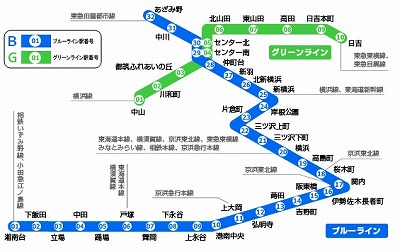

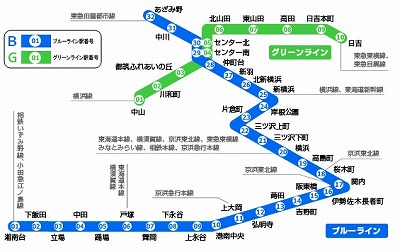

市営地下鉄は現在湘南台―あざみ野の1号線、3号線を直通運転しているブルーラインと4号線、日吉(東急東横線連絡)-中山(JR横浜線と連絡)のグリーンラインの計53㎞で運転されています。尚、2号線は京急の混雑緩和を図るため、神奈川新町から屏風ヶ浦にかけて計画されましたが、京急が民鉄初の12両運転をしたりして、輸送力の増強したため、その必要がなくなり取りやめています。

横浜市交通局 「ハマっ子の足70年」より転載

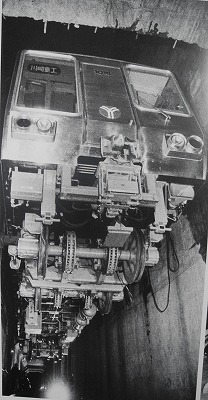

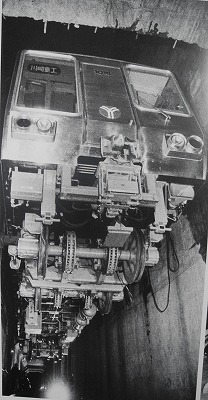

どうやって地下に入れたのでしょう

昭和47年(1972)3月31日に市内の道路上を縦横に走っていた市電が全線廃止され、同12月16日に伊勢佐木長者町-上大岡に地下鉄が部分開通しました。伊勢佐木長者町とは長い駅名ですが出来たときに伊勢佐木町か長者町にするかと争いがあり両方の名前をつなげたとのことです。この間は全線地下ですが、当時はやった地下鉄漫才ではありませんが車輌はどうやって入れたのでしょうか? 現在、鎌倉街道の蒔田駅の上、真ん中に草の生えた小さな土を持ったところが残っていますが、そこからクレーンで車輌を入れたようです。

関内駅の2と4番ホームはありません

関内駅は重層構造(2階建て)となっており、1番線と3番線のホームだけで2・4番線がありません。これは当初あざみ野からの線路が本牧方面へも延長され利用する予定でしたが、みなとみらい線が出来たために競合するとして埋め立て廃止となったためです。もし、線路が残っていたなら改良して追い越し線とすれば快速ももっと早くなったのではないかと残念です。二層構造になっているところは上大岡、弘明寺間にもありますが、その理由は分かりません。

駅番号はここが普通鉄道では初

今では、JRも含めてどこの鉄道でも駅番号がついていますが、長崎の路面電車(長崎電軌)が採用したのが初めてですが、普通鉄道としての採用は市営地下鉄が最初で2002年に日韓FIFAワールドカップ開催と開業30周年に合わせて湘南台の1番からあざみ野の32番までつけられました。 当時は番号だけでしたが現在はブルーラインは番号の上にB、グリーンラインはGを付けています。ちなみに京急はKK00と付けています(金沢文庫はKK49です)。

市営地下鉄は、ゆずりあいシート

市営地下鉄は、ゆずりあいシート

また2003年12月1日から乗客のモラル向上を呼びかけ、先に実施した阪急電鉄の全席優先席に次いで市営地下鉄でも採用しましたが、座席を譲ってもらえないとの苦情もあり2007年12月から阪急では座席の色分けなどしてやめてしまったので、いつのまにか同じような運命となりました。市営地下鉄ではシルバーシートとは言わず「ゆずりあいシート」としています。

初代車両が「幸浦」に保存

初代車両が「幸浦」に保存

もう一つ金沢区幸浦・資源環境局金沢工場に、地下鉄の初代1041号車両が保存されていますので、リネツのプールやお風呂に行くことがあったら是非ご覧になって下さい。

西柴 秋だより

日焼けした子供たちのランドセル姿が街に戻ってきました。そして、街に秋がやってきました。 先日 ボランティアで小学校に行きました。そのとき、「せんせい~ 校庭で栗みつけたよ。緑色で とげとげで・・」「小さい秋、見つけたんだね。」という、会話が聞こえてきました。

西柴界隈で見つけた 秋のいろいろ・・・

ご近所の葡萄棚。いつも、丹精込めて世話をしていらっしゃいます。

あまい香りがただよって、葡萄がたわわに実りました。 カラスとハクビシンと人間、美味しい物は奪い合い。

秋の七草のひとつ、葛。この花も 甘い香りがします。

崖沿いの道を歩いていて、ふっと甘い香り、そして足元に赤紫のはなびらをみつけたら、ちょっと上を見上げてください。

これぞ、秋の草。すすきも穂を出しています。風に揺れる姿は、見ているだけで爽やか。 今年は 9月27日(日曜日)が十五夜です。

これぞ、秋の草。すすきも穂を出しています。風に揺れる姿は、見ているだけで爽やか。 今年は 9月27日(日曜日)が十五夜です。

銀杏並木にも、銀杏が実っています。

単一路線では市営地下鉄が初めて

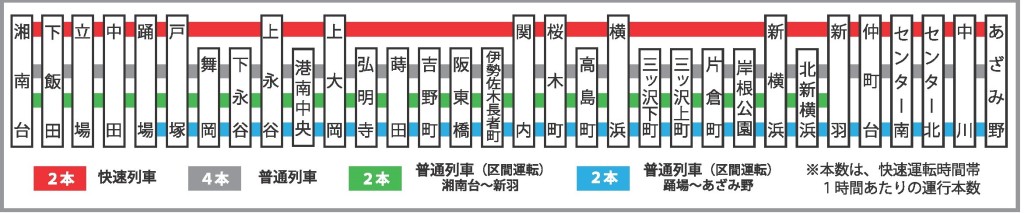

7月17日から横浜市営地下鉄ブルーラインに快速が運転されるようになったので乗りに行ってきました。地下鉄線内の急行、快速の運転は他社線からの乗り入れというかたちでは今までにもありますが、単一路線では市営地下鉄が初めてで、快挙だと思います。ブルーラインは藤沢市の湘南台から関内までの1号線と関内から横浜市青葉区のあざ野までの3号線を直通運転している路線で、全長40.4㎞で大江戸線の40.7㎞に次ぐ長さです。運転間隔は平日、朝夕を除き日中は1時間当たり8本が運転されてお り、その中に2本の快速が走るようになったもので、快速の停車駅では1時間当たり10本となりました。

り、その中に2本の快速が走るようになったもので、快速の停車駅では1時間当たり10本となりました。

通勤、通学者には残念ながらメリットはあまりないようですが・・・

ブルーラインには上永谷と新羽に車庫があるので、出入庫用の側線があり、それを利用して快速が普通車の追い越しをするようになりました。快速の運転区間は戸塚から新羽までで戸塚から湘南台,新羽からあざみ野までは快速が追い付いてしまうので、先行の普通車は踊場と新羽停まりとなり快速が各駅停車となり終点まで行きます。

先日、快速運転区間を乗ってみましたが、上大岡から関内、横浜から新横浜まではノンストップで早いのですが、先行車との関連で停車駅では1分から1分半ほどの時間調整があり長く感じました。でも普通車も高齢化、弱者対策として各駅5秒の停車時間延長をしたとのことで仕方ないですかね。早く全日快速運転となればいいのですが。

尚、市営地下鉄についてはまだまだ話がありますので次回にします。

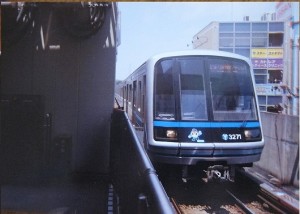

上永谷で普通車(左)を追い越す快速:湘南台行

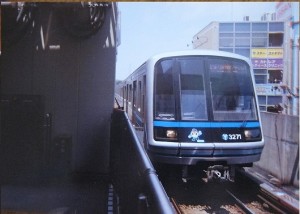

新羽駅に入る湘南台行快速

昭和22年から30年まで鳥見塚付近にあった湘南富岡駅

昭和30年12月、現在のところに戻った当時の京急富岡駅

開発中の京急富岡分譲地

昭和22年3月から30年11月まで「湘南富岡」があったところ。正面には第8号トンネル、右側には国道16号線の二つのトンネルがある

この3枚は昭和33年頃、京急創立60年誌(最近の10年)より拝借しました

金沢区内の京急の駅としては一番北側になる京急富岡駅は悲劇的な歴史があります。

昭和5年(1930)湘南電鉄の開業時には「湘南富岡」という仮駅で、昭和6年5月1日に「杉田」とともに正式な駅として昇格しました。

昭和20年(1945)6月10日横浜南部の空襲では駅近辺は爆撃を受け、駅も壊滅状態となり数十名の人が命を亡くしました。そのため昭和22年(1947)1月10日付けで廃止となりました。

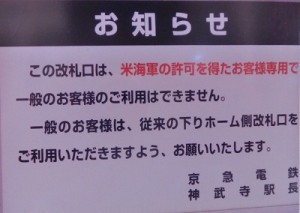

戦後、米軍が鳥見塚付近にあった旧海軍航空隊跡を接収して米軍富岡通信隊ができ、22年の3月に現在の鳥見塚の歩道橋近くに二代目の湘南富岡駅ができました。

はじめのうちは朝夕のみ停車で米軍並びにその関係の通勤者のみの乗降しかできませんでしたが、翌年春から終日停車、一般客も利用出来るようになりました。占領下当時は京急にも白帯を巻いた進駐軍専用車がみられました。

昭和27年(1952)講和条約により占領がとけ、富岡の集落から離れていることもあり、京急の富岡住宅の開発も始まったので昭和30年(1955)12月に駅は元の位置に戻り現在に至っています。駅名も昭和38年(1963)11月に「京浜富岡」となり、昭和62年(1987)に「京急富岡」になっています。

戦後、急行運転再開時には横浜から金沢文庫までの急行の停車駅は日ノ出町、黄金町、上大岡でしたが昭和63年11月(1988)から、終日急行停車駅となりました。しかし羽田空港国内線ホームの完成に伴い、新逗子からエアポート急行が運転されるようになり、能見台、杉田が停車駅となったため京急富岡は通過駅となってしまいました。これも悲劇の一つといえるのかも。

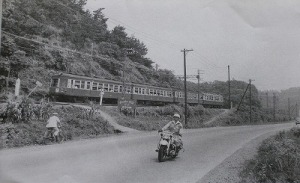

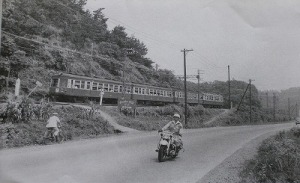

横浜高校グランド付近を走る電車、大きな煙突があった。誰か何の煙突か知っている人は教えてください。この先に駅に通じる小道があった

富岡のトンネルを抜けると山林の中を走っていた(この2枚は昭和35年頃)京急富岡・杉田間、根岸線も通っていない

京急富岡から杉田駅方面を見る。線路の上には環状3号が、その先にはJR根岸線が通っている(モノクロ写真と比較を)

現在の京急富岡駅、上りホーム山側に待避線ができている

杉田駅は8両編成に対応してエアポート急行停車駅になった

閑散とした金沢文庫駅ホームと品川行、急行。横浜寄りに構内踏切があった

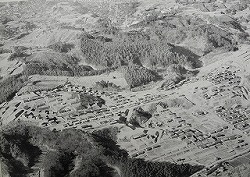

今回は京急、金沢文庫駅から能見台にかけてです。昭和の初めころ現在のイトーヨーカ堂のところに富岡兵器の工場ができました。(戦後は日本平和産業(日平)と平和そのものの名前に変身)その頃、能見台駅(旧、谷津坂駅)はなく次の駅は京急富岡(当時は湘南富岡)でした。現在でこそ金沢文庫から能見台にかけては宅地開発によりひらけていますが昭和30年代頃は山と山の間を電車と16号線が通っているだけで暗い感じでした。兵器工場ができたのもそのような山の中であったからと思います。

開発の始まった片吹団地、正面左側の西武団地の山は崩されていない

歩道の向う側あたりに踏切があり、片吹団地にはこの一本しか自動車では行けなかった

通勤には金沢文庫か湘南富岡(当時)の駅を利用していたようです。横浜中高の先、線路に沿って富岡への歩行路がありました。太平洋戦争もたけなわとなり、兵器工場も増産体制で,工員輸送の便宜のため谷津坂駅ができたのだと思います。ホームは木造で物資のない時代急遽つくられたようで現在の場所より100mほど金沢文庫よりに(現在の16号信号のあたり)昭和19年5月10日開業しましたが、朝夕のみの停車で工員の定期券所持者しか乗降できませんでした。昭和20年6月10日横浜南部の空襲で湘南富岡駅が爆撃をうけ使用不能となり、いつのころか分かりませんが谷津坂駅が一般の人も乗降できるようになり現在に至っています。

西友ストアのあたりはまだ山だった

谷津坂バス停

大寧寺に入る踏切、16号は自動車も少なく閑散としている。踏切には警報機もない (今回の一部の写真は京浜急行ロマンスカーより許可を得て掲載しています)

16号から大寧寺への通路は地下道に、片吹団地へは跨線橋となりましたが以前は警報もない踏切で多くの人が電車に惹かれて亡くなっており11月23日には慰霊祭が毎年行われているとのことです。

再開発が進む金沢八景駅前

都心には珍しい萱葺き屋根の家。南北朝時代にあった円通寺の客殿だったとか

沿線シリーズで神武寺、六浦と逗子線をたどってきたので今回は金沢八景駅について書いてみたいと思います。現在、駅前はつい最近までは昭和の面影を残していましたが、再開発がされ2016年度には京急金沢八景駅も橋上駅舎となりシーサイドラインも乗り入れて接続が便利になるとのことです。数年のうちには駅前も大きく様変わりするものと思われます(それにしても私の乗降する金沢文庫駅前は何十年と変化がない、泣きです)上り線の山側を見るとかやぶき屋根の家や古い建物があり対象的な感じがします。

金沢八景駅は昭和5年4月に湘南電鉄(現、京浜急行電鉄)が黄金町から浦賀と金沢八景から湘南逗子までを開通した時の分岐駅で当時から2面4線のホームがあり主要な駅でした。写真の白い建物はその時建てられた第一号の変電所です。現在は横浜市大の踏切の横に設備は移され機能はなくなりましたが京急の歴史建造物として保存されているのではないかと思います。壁のところに丸いマークのようなものが書いてありますが私の想像でしかありませんが金沢八景の八角形と北条氏の家紋ミツウロコをかけ合わせたのではないかと思いますが、詳しくご存知の人は教えて下さい。この建物はぜひいつまでも残しておいて欲しいものです。

左側には線路の下にトンネルがありそこをくぐると谷戸になっており江戸時代、金沢藩米倉氏の陣屋があったとのことで[お屋敷]と呼ばれていました。現在では線路沿いに六浦橋の原宿線のガードのほうにぬける道がありますが以前は行き止りのようでした。平成22年5月からは快特も停車するようになり益々便利になっています。もう一つ、京急本線と逗子線との分岐点にある六浦橋ガードですが、開通当時は本線には踏み切りがあり、逗子線はガードになっていました。昭和21年に逗子線と同じ高さのガードに改良され、現在のようにコンクリートになりました。

戦時中金沢小学校(当時は国民学校)に通学していた頃年に2-3回行軍と称して朝比奈の鼻欠け地蔵へ行ったことがあり踏切を通った記憶があります、

16号線の手前で行き止まりになっているシーサイドラインの金沢八景駅2016年度には京急線に乗り入れる予定

現在の六浦橋ガード、京急本線の踏切があったなんて想像できない

京急の逗子線は金沢八景駅近くにある総合車両製作所(旧、東急車輛)から神武寺駅の手前まで上り線が京急の線路の幅(新幹線と同じ1435ミリ)とJR在来線(1067ミリ)の幅の3本のレールが敷かれており3線式になって神武寺駅上り線の外側からJR逗子駅に通じています。

京急の逗子線は金沢八景駅近くにある総合車両製作所(旧、東急車輛)から神武寺駅の手前まで上り線が京急の線路の幅(新幹線と同じ1435ミリ)とJR在来線(1067ミリ)の幅の3本のレールが敷かれており3線式になって神武寺駅上り線の外側からJR逗子駅に通じています。

要は、車両幅が違う列車が同じ線路を航行することから設置されているのですが、例として神戸にある川崎重工で京急の車両が製作されるとJRの仮の台車をつけてJR線を使って総合車両製作所まで回送されます。そこで京急の台車に付け替えて久里浜工場に行き、そこで整備され出場となるのです。以前は昼間でも上りの定期列車を運休させ新車の回送をしていたことがありましたが、現在では京急の終電後の夜間のみとなっています。

神武寺方面のポイント 内側の狭軌の線路が六浦駅に手前から外側になる

金沢八景のポイント また外側になる. この間に六浦駅上りホームがあり以前は電車とホームの間に27センチの隙間があって乗降りには危険だった

3線の狭軌の線路は複線の内側に付けられているのでそれらの車両の中心位置は外側によってしまうため六浦駅の上りの京急の電車はホームとの間が27センチも空いていました。そこで昼間の運用もなくなったので六浦駅のホームの両端の部分だけ狭軌の線路を外側にして上りホームの間隔を狭め乗り降りがスムーズになりました。このポイントは日本中でも六浦駅のほかにはないと思います。逗子線に乗ったらぜひ一度ご覧になってください。

現在、電車とホームの間は隙間が狭くなった

♪ 遠き別れに耐えかねて この高殿に上るかな

悲しむなかれわが友よ 旅の衣をととのえよ

この詩は島崎藤村が明治30年に刊行された「若菜集」に収められた「高殿」という詩の一節でその前年に小諸を訪れたときに構想され出来た詩だそうです。この詩は「惜別の歌」として、戦後うたごえ喫茶や、カラオケでも多く唄われ又、小林旭のヒット曲として今でもよく歌われています。

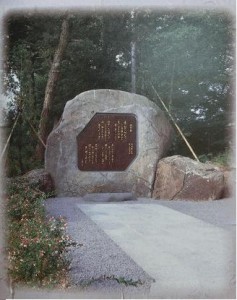

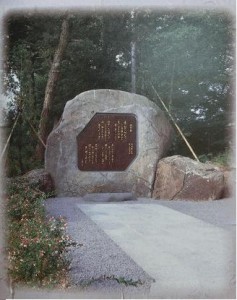

島崎藤村は明治時代の文豪としてよく知られており、この歌も戦前から歌われていたものとしか思っていませんでした。ところが先日、20年ぶりに学生時代のクラス会をしたとき小諸からきたK君が私の住む西柴団地に来たことがあるというので理由を聞いたところ、小諸に「惜別の歌」の歌碑を建立するため作曲者である藤江英輔氏を訪ねたという。そこが私の家のすぐそばと聞き2度びっくりした次第です。

この歌は藤江氏が昭和19年の戦時中、中央大学予科学生時代に召集令状で戦地に向かっていく友人たちへの別れに思いをこめて「惜別の歌」と題名をつけたということです。現在、藤江氏は奥様をなくされ6~7年前に東京にいる娘さんのところに引越されましたが、西柴団地にこのような人が居られたということを多くの住民の方に知ってもらいたいと思い書かせていただきました。もし小諸のほうに旅に出られる機会があったら是非「惜別の歌」歌碑を訪ねてほしいと思います。

尚、写真などは友人から送ってもらった「惜別の歌:歌碑建立記念誌」から許可をいただき引用させていただきました。