茶屋 TEL・FAX045-516-8560

カフェ TEL 045-877-3866

〒 236-0017 横浜市金沢区西柴3丁目17-6

「お得な青春18きっぷ」の記事は、上の青い文字をクリックしてください。

4年ぶりの「青春18きっぷツアー」の報告

コロナ禍で中止していた恒例の(青春18きっぷ)の旅を9月3日に4年ぶり15人で再開しました。「青春・・・」といっても半数以上は80歳以上の高齢者なので、(駅構内以外は歩かない)を条件にして今回は関東地方でまだ行ってない栃木県宇都宮に行くことにしました。まず8月26日にすべて新しく開業した路面電車(宇都宮LRT)に乗りました。東口から発車した電車は道路の真ん中をゆっくり走り、市内をぬけると田園地帯に入り、鬼怒川を渡った(飛山城跡)駅まで行き戻りました。低床式の電車は段差もなく、また線路も継ぎ目がないので乗り心地は最高でした。駅構内で名物の餃子で昼食をとるつもりでしたが、どこも満員で食べられず残念でしたが、皆さん元気に帰ってきました。

コロナ禍で中止していた恒例の(青春18きっぷ)の旅を9月3日に4年ぶり15人で再開しました。「青春・・・」といっても半数以上は80歳以上の高齢者なので、(駅構内以外は歩かない)を条件にして今回は関東地方でまだ行ってない栃木県宇都宮に行くことにしました。まず8月26日にすべて新しく開業した路面電車(宇都宮LRT)に乗りました。東口から発車した電車は道路の真ん中をゆっくり走り、市内をぬけると田園地帯に入り、鬼怒川を渡った(飛山城跡)駅まで行き戻りました。低床式の電車は段差もなく、また線路も継ぎ目がないので乗り心地は最高でした。駅構内で名物の餃子で昼食をとるつもりでしたが、どこも満員で食べられず残念でしたが、皆さん元気に帰ってきました。

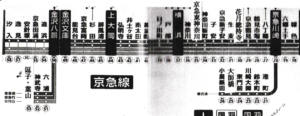

情報が遅れてしまいましたが、昨年の11月に京急が大きなダイヤ改正をしました。23年ぶりがというので当時のダイヤを振り返ってみたいと思います。

例えが悪いですが、普通だけしか停まらない駅が不幸かどうかは分かりませんが、特急、快特が停まれば便利さからその駅を利用する住民にとっては幸せかもしれません。

23年前と言えば、今度の改正と同じように快速特急(快特)、特急が交互に20分間隔で運行、快特は品川、(1998より京急蒲田停車)、京急川崎、横浜、上大岡、金沢文庫、横須賀中央、京急久里浜に停車しました。(以下、京急川崎以北に関しては羽田空港への他社線の乗り入れなどがあるので省略)

23年前と言えば、今度の改正と同じように快速特急(快特)、特急が交互に20分間隔で運行、快特は品川、(1998より京急蒲田停車)、京急川崎、横浜、上大岡、金沢文庫、横須賀中央、京急久里浜に停車しました。(以下、京急川崎以北に関しては羽田空港への他社線の乗り入れなどがあるので省略)

急行は朝夕に運転され、京急川崎から京急鶴見、生麦、子安、神奈川新町、横浜、日ノ出町、黄金町、上大岡、京急富岡に(ラッシュ時、井土ヶ谷、弘明寺、能見台にも停車)金沢文庫からは各駅に停まりました。

H11年に昼間の特急は快特に格上げされ、快特が10分毎になり、堀之内から先は各駅に停まるようになりました。又、H22年には金沢八景駅に終日「快特」が停まるようになりましたが、S43年に都営地下鉄乗り入れの時に快速特急が運転されるようになってから実に42年待ったことになります。

H24年京急蒲田駅の上下線乗車区間の完成とともに、羽田空港~新逗子(現・逗子葉山)にエアポート急行が運転されるようになり、京急川崎以南、京急鶴見、神奈川新町、京急東神奈川(旧・仲木戸)横浜、日ノ出町、井土ヶ谷、弘明寺、上大岡、杉田、能見台と停車駅が大幅に見直されました。

乗降客数が20位以内とか乗り換え等の事情に沿ったと思いますが、JRと連絡のできる京急東神奈川、杉田は大躍進、その一方で生麦、子安、黄金町(湘南電鉄開通時の始発駅)、京急富岡が通過となり不幸な駅となってしまったといえるかもしれません。特に子安はS40年代には特急も停車していましたが、隣の神奈川新町には車庫もあり、乗務員の交代もするため全面的に移されてしまい大不孝な駅となったといえるでしょう。

(年代などで間違えがあったら教えてください)

久しぶりに京急の新車が出ると鉄道仲間から情報をもらったので、3月24日午前に総合車両の出庫を見に行ってきました。市大の前の踏切付近には50人くらいの鉄ちゃんが待ち構えていました。

今度の車両は1000形の20次という事で、外観は幌枠のついた正面対象の1800代と大きな違いはありませんが、ナンバーは1891-1―4と1892-1-4の4両編成で、形式の後にハイフンが付きました。車内は大きく変わり、座席はロングシートとクロスシートに変換できるようになり(LCシートという)コンセントが全席に付き、抗菌、抗ウイルス対策もされているようです。またステンレス車としては初めて運転台の後ろに展望席を設けました。

それに一番驚いたのは、車椅子でも使用できる大型の多目的トイレと男子用トイレが中間車に付いたことです。4月5日と14日に金沢文庫駅まで試運転車が来たので見に行きましたがカーテンで閉められており車内の様子は見られませんでしたのが残念です。営業運転は5月6日のモーニングウイング号からという事ですが、その後、どのように使用されるか楽しみです。

京急創立120周年記念事業の一つとして、3月14日に6駅の駅名改称がありました。①羽田空港国内線と②国際線ターミナルが、それぞれ①「第1・2ターミナ」と②「第3ターミナル」に改称、③産業道路が「大師橋」に④花月園前が「花月総持寺」になりました。花月園はJR線の向かい側の丘の上に、戦前は遊戯施設を備えた遊園地があり戦後、競輪場となりましたが2010年に廃止となり、名称は10年間残ったことになります。

京急東神奈川について

私は⑤仲木戸→京急東神奈川と⑥新逗子→逗子・葉山に改称の前後に見に行ってきましたので駅の成り立ちと共に書いてみました。

⑤江戸時代に神奈川宿に将軍が宿泊の時、警護の木の柵を作り、この付近を仲木戸と呼ばれていたので駅名になったようです。京浜電鉄時代、急行運転のため現在の南太田の様に中線に追い越し線がありましたが、戦災で焼失、待避設備は廃止され復旧されましたが、S32年にも近くの簡易宿泊所の出火で全焼した歴史がありました。この駅付近だけ高架になっていますが、明治43年に現JR横浜線の貨物線が通っていたため盛土をして立体交差としたためとのことです。

逗子・葉山について

旧、新逗子駅はS60年に京急逗子と400Ⅿ先にあった逗子海岸を統合してできた駅で、逗子線8両運転にあたり、旧京急逗子駅は両側を主要道路が通っており6両分の余裕がなく、旧逗子海岸駅とも近いため、その中間に作られました。

現在のホームには両側に改札口が葉山側は地上ですぐ外に出られますが、神武寺側は高架で踏切を渡り3階の改札口に出ますが旧、京急逗子駅のホームの端から端まで歩く距離があり、乗り降りには時間の余裕がいります。逗子・葉山は両側にそれぞれの特徴があり、いい名称だと思います。

前回、京急創立120周年の折り返し点である60年前の事を思い出と共に書かせていただきましたが、何というタイミングか今回「鉄道ピクトリアル」誌、別冊アーカイブスセレクション41「京浜急行電鉄1950~60」が10月10日に発行され、この前ご紹介した1958年(S33)7月号に載った(私鉄車輌めぐり京浜急行)の記事が全文7ページにわたって、又、60年前に私がよく投稿していた、読者短信と共に掲載されました。

60数年前の事ですから、出版元も私の事も忘れていて当然のことと思いますが、鉄道仲間が私の住所を知らせてくれ掲載誌を送ってくれたのです。当時は今の様に情報も少なく、唯一図書館でみた「京浜急行50年史」が資料としては頼りでした。まだ学生時代で苦労はしましたがこのように残していてくれていたのには感謝です。今では見られない車輌ばかりですが、鉄ちゃん、京急好きの人、当時はこんなだったのかと読んでいただければ光栄です。

京急は2018年に創立120年を迎え、今年(2019)9月から品川駅から、横浜みなとみらい地区に順次本社の移転が始まるようです。書店には京急関連の本が何十種も並び棚を賑わせています。

私は1936年、現在の金沢区に生れ、ずっと金沢に住んでいます。ですからどこに行くにも交通機関としては現・京急の(湘南電鉄)しかありませんですから、歴史の3分の2の80年は利用していることになります。戦前からの思い出は沢山あり、上大岡側の屏風ヶ浦とのトンネル入口で電気が消えたり(複電圧の切り替えですが黄金町と南太田の時代は知りません)、上大岡駅の下り側の切りかけホームとか、仲木戸での中線での急行追い越しとか、戦後の車輌不足による競合路線のない横浜以南の混雑ぶり、湘南電車ならぬ遭難電車といわれたり記憶にあります。何よりも1950年に国鉄が東京~熱海・沼津に湘南電車が運転された時には親しんだ「湘南」の名前を盗られたようで悔しかったです。S31年から40年4月までの10年間は通学・通勤では、品川まで毎日利用していましたので過去を懐かしんでも仕方ありませんがその頃の思い出は特にあります。

創立120周年になりますが、その折り返し地点である60周年の頃の資料が,私はコレクターではありませんが少しありますので振り返ってみたいと思いました。

S40年頃まで海水浴には電車の利用が多く、7・8月の日曜には品川~逗子海岸への(海水浴特急)が頻繁に運転されました(雨天運休)。沢山の海水浴帰りの乗客を乗せた品川行海水浴特急 S35年頃 金沢文庫ー能見台 三浦海岸は開通していません

思い出話、最近の話題など京急の話ならなんでも結構です。京急好きの人、一度コミュニュテイハウス「さくら茶屋にししば」にお話しにいらっしゃいませんか。私はボランティアでイベントのお手伝いをしており、ご連絡くださればお待ちしています。 梅木隆史

1月26日京急、金沢八景駅の一部が使用開始となり改札口が3階になったので見に行ってきました。現在はエレベーターが完成していないので、階段かエスカレーターしか使えませんが、地上からエスカレーターを2度乗りかえて3階の改札口に行き、2階のホームに降りることになりました。時間を計ってみたら地上からホームまでは3分弱かかりました。電車に乗るときは若い人は階段を駈け上ることも出来ますが、高齢者は少し早めに行かないと乗り遅れそうです。まだ地上は迷路のようですが、3月末のシーサイドラインの延長が完成すると乗り換えもより便利になるでしょう。